The Yukon

Das Territorium im Nordwesten Kanadas hat es uns angetan. Mehr als die Hälfte unserer Zeit in Kanada verbrachten wir in der Weite des Yukons. Je länger wir da waren, desto mehr haben wir über die schwach bevölkerte Region gelernt und sie zu Schätzen gelernt. Der Yukon ist das flächenmässig kleinste der drei Territorien Kanadas – und ist dabei knapp 12 mal so gross wie die Schweiz. Von dicht besiedelt kann kaum die Rede sein. Die Einwohnerzahl des Yukons hat sich zwar in den letzten hundert Jahren verzehnfacht. Dennoch liegt sie aktuell bei nur ca 46’000 (Stand 2024). Dies bedeutet eine Bevölkerungsdichte von 0.07 Personen pro km2. Zum Vergleich: die Schweiz hat 220 Personen pro km2. Noch dazu leben über 75% aller Menschen in und um Whitehorse, der Hauptstadt des Territoriums. Das bedeutet, dass die übrige Fläche noch deutlich weniger besiedelt ist. Dafür kommen – neben diversen anderen Tieren – ca 10’000 Schwarzbären, 7000 Braunbären, etwas über 65’000 Elche und (saisonal unterschiedlich) über 200’000 Karibus dazu. Noch herrscht hier die Natur über die Menschen. Unzählige Flüsse mäandrieren ungeführt und mit unglaublicher Kraft durch die unberührte Natur.

Noch immer gibt es Siedlungen, die nur über den Luft- oder Wasserweg erreicht werden können. Früher waren die Flüsse die Strassen der indigenen Bevölkerung, die einzige Möglichkeit von A nach B zu kommen. Im Sommer mittels Kanus, im Winter mittels Schlitten über das Eis. Die Wälder zu dicht und wild um begangen zu werden. Lange haben sich die ersten Siedler und Goldgräber auch ausschliesslich über die Wasserwege fortbewegt. Der Alaska Highway, die erste Strasse die den Yukon mit dem Rest Kanadas sowie Alaska verbunden hat, wurde erst 1942 aufgrund des 2. Weltkrieges durch die USA gebaut, um Alaska über den Landweg erreichen zu können.

Besonders speziell für uns waren die unglaublichen Unterschiede der Sonnenstunden zwischen Sommer und Winter. Im Süden des Yukons genossen wir im Juli einen Sonnenuntergang um ca 23.30h. Dunkel wurde es nie so richtig und um 03.30h ging die Sonne bereits wieder auf. Die Stirnlampe hatten wir vergebens dabei. Weiter nördlich, oberhalb des Polarkreises geht die Sonne in den Sommertagen nie unter. Dies hat eine scheinbar endlose goldene Tageszeit zur Folge und einen Verlust jeglichen Gefühles für die Uhrzeit. Manchmal assen wir um 23.00 zu Abend – kein Problem, Sonnenuntergang ist ja erst in 4 Stunden. Surreal. Dementsprechend angenehm waren trotz des hohen Nordens die Temperaturen, die Sonne kann über lange Zeit das Land aufwärmen. Leider folgt daraus und aufgrund einer geringen Niederschlagsmenge auch ein hohes Risiko und Vorkommen an flächendeckenden Waldbränden. Nicht nur wir geniessen gerne lange Tage, auch Mücken finden den Yukon unglaublich anziehend. Zeitweise werden sie eine solche Plage, dass Karibus unglaubliche Distanzen migrieren um ihnen zu entfliehen. Dies hat meist auch geringere Fresszeiten zur Folge und kann für die Tiere verheerend sein. Dementsprechend glücklich waren wir, dass der Sommer, den wir im Yukon verbrachten, einer der mückenärmeren war. Zumindest wurde uns dies so erzählt.

Geschichte

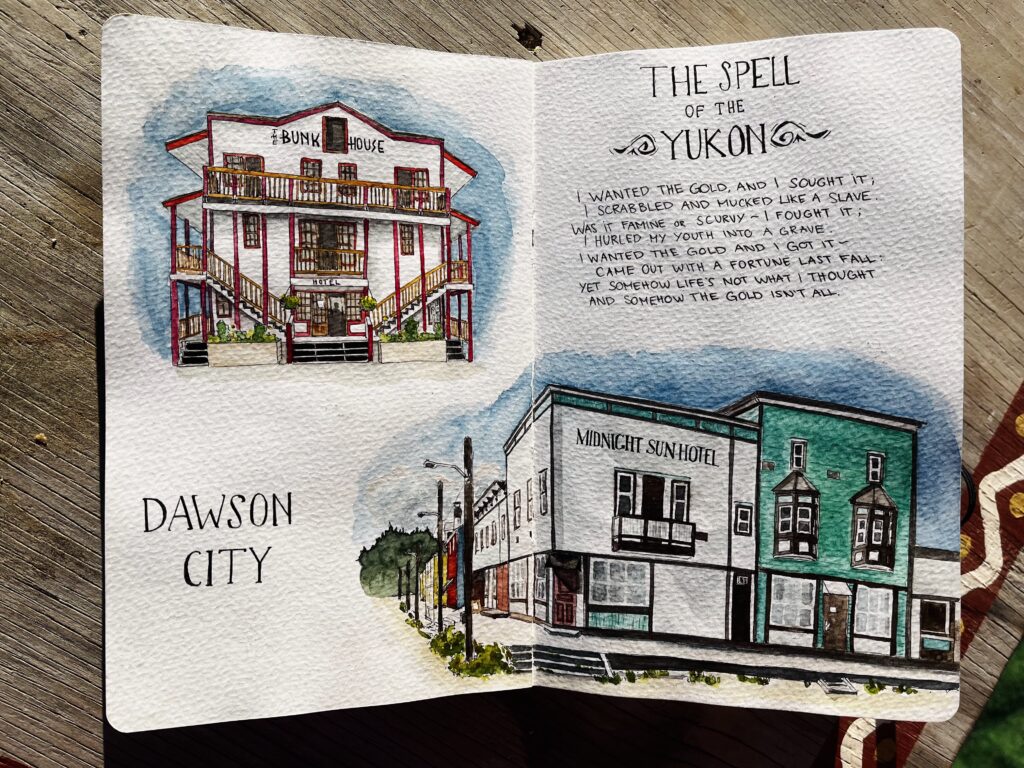

Das Territorium ist in seiner Geschichte stark vom Klondike-Goldrausch geprägt. Dies war zwischen 1896 und 1899 eine der grössten Goldfieber-Episoden der Geschichte. Über 100’000 Abenteurer:innen aus aller Welt strömten in die Region – nur etwa 30’000 davon erreichten ihr Ziel in Dawson City. Der Goldrausch veränderte nicht nur die Umwelt sondern und indigene Bevölkerung des gesamten Gebiets nachhaltig.

Die meisten Goldsuchenden begannen ihre Reise in Skagway, Alaska, und mussten den beschwerlichen White Pass oder Chilkoot Pass überwinden, um in den Yukon zu gelangen. Um den kanadischen Vorschriften zu genügen, war jede:r verpflichtet, eine Jahresration an Lebensmitteln mitzuführen, um Hungersnöte zu vermeiden. Diese Vorräte wogen rund 900 Kilogramm (!) und beinhalteten unter anderem:

- 180 kg Mehl

- 68 kg Speck

- 45 kg Bohnen

- 34 kg Zucker

- 9 kg Kaffee

- sowie weitere haltbare Waren wie Reis, Trockenfrüchte und Salz.

Die Strecke war körperlich extrem anspruchsvoll. Viele Goldsuchende mussten ihre Vorräte mehrfach in Etappen tragen, was den Weg über die Pässe besonders langwierig machte. Der White Pass wurde auch «Dead Horse Trail» genannt, da Tausende Pferde die Strapazen nicht überlebten. Hinzu kamen Gefahren wie Lawinen, die vor allem im Winter und Frühjahr zahlreiche Menschenleben forderten. Die Reise musste aber dann begonnen werden, um vor dem Einsetzen des Winters anzukommen. Wer den Pass inklusive aller Esswaren überwunden hatte, baute am Lake Bennett ein Boot und fuhr flussabwärts nach Dawson City, dem Zentrum des Goldrauschs. Dies alles meist ohne vorhergehende Erfahrungen im Umgang mit kalten Bedingungen und Schnee noch dem Bootsbauen und der Navigation. Wir haben einen Teil dieser Reise innert 16 Tagen auf einem Kanu begangen, bestückt mit detaillierten Karten und Informationen über die Flussbedingungen und Übernachtungsplätzen. Es ist schwer vorstellbar für mich, wie die Siedelnden dies mit selbstgebauten Booten und den unglaublichen Lasten bewerkstelligten. Zu den grossen Essensvorräten kam nämlich auch noch die gesamte Ausrüstung zum Goldgraben.

Dawson City wuchs innerhalb weniger Monate von einer kleinen Siedlung zu einer geschäftigen Stadt mit über 30.000 Einwohnern. Viele kamen mit der Hoffnung auf schnellen Reichtum, doch nur wenige fanden tatsächlich Gold. Stattdessen war der Alltag von harter Arbeit, Entbehrung und oft auch Enttäuschung geprägt. Die Schürfarbeiten waren körperlich extrem anstrengend, und die Bedingungen – von langen, kalten Wintern bis hin zu Krankheiten – machten das Leben schwer.

Im Rahmen einer Stadtführung in Dawson City wurde uns eine eindrückliche Anekdote erzählt. Jene Goldgrabenden, welche die unglaublichen Strapazen überwunden hatten, um in Dawson City nach Gold zu Suchen, realisierten plötzlich ihre eigenen Werte. Post kam nur unregelmässig an und es gab jeweils lange Warteschlangen, um Nachrichten von geliebten Personen zu erhalten. So versuchten sich die Wohlhabenderen der Stadt jeweils einen Platz weiter vorne in der Schlange zu ‹erkaufen›. Bis zu 100$ wurden angeboten, zum damaligen Zeitpunkt ein unglaublich hoher Betrag. Doch ebenjene Menschen, welche die unglaublichen Strapazen überwunden hatten, um in Dawson City nach Gold zu Suchen, wiesen dieses Geld meist ab. Es scheint, als hätte die Reise ihnen ihre eigenen Prioritäten und Werte vor Augen geführt. Gold ist wohl nicht alles. Das Gedicht «The Spell of the Yukon» von Robert Service beschreibt die Situation für mich ideal.

Ein Großteil des Reichtums aus dem Goldrausch floss nicht in die Taschen der Goldsuchenden, sondern in die der Unternehmer, die Waren und Dienstleistungen anboten. Das Sprichwort „Mining the miners“ beschreibt dieses Phänomen: Händler, Gastronomen und Ausrüster verdienten ein Vermögen, indem sie Schaufeln, Vorräte und Verpflegung an die Goldsuchenden verkauften. Einige von ihnen wurden reicher als die meisten, die in den Goldfeldern arbeiteten.

Für die indigenen Gemeinschaften, insbesondere die Tr’ondëk Hwëch’in, hatte der Goldrausch verheerende Konsequenzen. Ihre traditionellen Jagd- und Fischgebiete wurden von den Neuankömmlingen überrannt, und die Umweltzerstörung durch den Bergbau verschärfte ihre Notlage. Viele wurden aus ihrem angestammten Land vertrieben und in abgelegenere Gebiete wie Moosehide umgesiedelt. Dort waren sie von ihrem kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum abgeschnitten. Zudem wurden indigene Kinder zunehmend in Residential Schools geschickt, staatlich oder kirchlich geführte Internatsschulen, die eine gewaltsame Assimilation zum Ziel hatten. In diesen Schulen war es den Kindern verboten, ihre Sprache zu sprechen oder ihre Kultur zu leben. Die Bedingungen waren oft grausam: Misshandlungen, Vernachlässigung und Zwangsarbeit gehörten zum Alltag. Die Residential Schools hinterließen eine Spur des Traumas, dessen Auswirkungen in den indigenen Gemeinschaften bis heute spürbar sind.

Der Goldrausch veränderte den Yukon nachhaltig. Er brachte wirtschaftlichen Aufschwung, aber auch ökologische Zerstörung und soziale Ungerechtigkeit. Während die Abenteuer und Geschichten des Goldrauschs heute romantisiert werden, erinnern die Konsequenzen – besonders für die indigene Bevölkerung – an die Schattenseiten dieses historischen Ereignisses.

Wissenswert:

Kanada besteht aus 10 Provinzen und 3 Territorien. Der wesentliche Unterschied zwischen Provinzen und Territorien in Kanada liegt im Grad ihrer Selbständigkeit. Provinzen können in vielen Dingen selbständig agieren, während viele Aufgaben und Entscheidungen für die Territorien zentral auf staatlicher Ebene übernommen werden. Die Territorien bestehen dabei im wesentlichen aus der Fläche des Landes welches nördlich des 60. Breitengrad liegt.

Deutsch

Deutsch English

English

Schreiben Sie einen Kommentar